(1)中國(guó)配制酒的歷史與現(xiàn)狀

①我國(guó)古代的藥酒及滋補(bǔ)酒狀況:自古以來(lái),人們一直認(rèn)為酒本身就有“除風(fēng)下氣”、“通血脈”、“行藥勢(shì)”等作用;在《漢書(shū)·食貨志中》,就有“酒,百藥之長(zhǎng)”的說(shuō)法。在我國(guó)古代,基本上無(wú)飲料類型的配制酒,大多為藥酒或滋補(bǔ)酒,而且是先有藥酒,以后才出現(xiàn)很多滋補(bǔ)酒。早在距今3000多年前的商代甲骨文中,就有“鬯(cháng)其酒”的記載。據(jù)漢代班固解釋:“鬯者,以百草之香郁金合而釀之為鬯。”郁金是一味有活血理氣作用的芳香藥物,“鬯其酒”就是一種芳香的藥酒。古代的藥酒有內(nèi)服、外用及既可內(nèi)服又可外用之分;滋補(bǔ)酒用藥較注重“配伍”,其功能有補(bǔ)氣、補(bǔ)血、滋陰、補(bǔ)陽(yáng)及氣血雙補(bǔ)等之分。古代藥酒及補(bǔ)酒的制法主要為釀造法、煎煮法及浸漬法;最早的基酒是黃酒,自白酒出現(xiàn)后,才使用它為基酒,中藥丸、散、丹、膏、酒、湯六種方劑,均以黃酒或白酒為溶劑,浸泡藥材而成,以葡萄酒或脫臭酒精為基酒,則是20世紀(jì)的事。我國(guó)古代的藥酒及補(bǔ)酒,所用的香料多為植物或動(dòng)物性藥材,如茵陳酒及虎骨酒等,后來(lái)才發(fā)展為使用花、果等材料,如佛手酒等;最初多采用“一酒一藥”法,即一種酒只使用一種藥材,后來(lái)才發(fā)展到使用多種多樣的藥材,即制作復(fù)方藥酒及復(fù)方滋補(bǔ)酒,而且注意到慎用性熱燥熱之藥。藥酒的方劑與中藥一樣,有君、臣、佐、使四項(xiàng)之分。在此,不妨簡(jiǎn)略回顧一下古代各時(shí)期有關(guān)藥酒和滋補(bǔ)酒的某些技術(shù)成就,供讀者參考。在我國(guó)幾乎所有的歷代醫(yī)藥名著中,都載有藥酒制法及藥酒治病的方法,如酒洗、酒浸、水酒合煮、酒炙、酒炒、酒糊為丸、藥物與制酒原料同時(shí)發(fā)酵等方法。

1)秦漢時(shí)期:我國(guó)現(xiàn)存最早的醫(yī)學(xué)理論專著為《黃帝內(nèi)經(jīng)》,一般認(rèn)為它是經(jīng)戰(zhàn)國(guó)時(shí)期到漢代一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期匯編而成的,后來(lái)又分成《素問(wèn)》及《靈樞》兩部書(shū)。《黃帝內(nèi)經(jīng)》雖是醫(yī)學(xué)理論專書(shū),但也錄有方劑13個(gè),如治尸厥的左角發(fā)酒、治鼓脹的雞矢醴,均為早期藥酒的代表。

我國(guó)先秦時(shí)期的藥酒釀制技術(shù),已有相當(dāng)高的水平。其主要特點(diǎn)為:采用兩種酒曲,并經(jīng)浸泡、取汁后用于發(fā)酵;加藥時(shí)采用先浸取藥汁及直接加藥材兩種方式,這也是后世釀造藥酒時(shí)通常使用的加藥方法;在發(fā)酵后期,往酒醪中分三次加入好酒,這即為古代的“三重醇酒”(酎酒)的獨(dú)特工藝,具有很高的學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)用價(jià)值。其大致工藝流程可簡(jiǎn)述為:藥材一切碎一加水浸泡(煮)取汁一與曲用水浸泡后取得的曲汁混合一加入蒸熟的米飯及部分藥汁混勻一進(jìn)行前發(fā)酵一加入固體藥材一繼續(xù)發(fā)酵,其間分三次加入好酒一藥酒。上述工藝路線,在長(zhǎng)沙馬王堆西漢墓中出土的帛書(shū)《養(yǎng)生方》的“醪利中”實(shí)例里,基本上有所反映。共包括如下10道工序。使用了澤漆(即羅布麻)、地節(jié)(即玉竹)、紫葳、烏喙、干姜、焦牡6種藥材,使其酒具有扶助正氣、活血通絡(luò)、祛寒鎮(zhèn)痛等功效。

A.首先將澤漆和地節(jié)各1斗,細(xì)細(xì)切碎后,加水5斗,經(jīng)浸泡或煮沸、過(guò)濾、去渣得藥汁。

B.用上述藥汁煮紫葳……再過(guò)濾、取汁。

C.另取某種酒曲(原文不詳)及麥曲各1斗,加水混合、靜置,經(jīng)1晝夜后,再過(guò)濾取汁。

D.將黃粘米及大米分別煮成飯。

E.將上述2種米飯合并。

F.將上述藥汁及曲汁澆入飯內(nèi),使之呈湯泡飯狀。

G.上述混勻后的物料進(jìn)行前發(fā)酵,使之成為酒醪,或稱醪酒。上述操作可總稱“為醪”。

H.取烏喙3顆,干姜5塊、焦牡(數(shù)量不詳)分別搗碎后混合。

I.將上述藥料倒入上述酒醪中混勻。

J.將上述酒醪繼續(xù)進(jìn)行發(fā)酵。其間分3次加入10斗好酒,最后榨取的酒液即為藥酒。

上述將藥物原釀酒原料及糖化發(fā)酵劑一起發(fā)酵的藥酒制法,不同于后世常用的浸漬法。其背景可能是那時(shí)的酒因酒度較低,不易保藏,故若采用浸漬法易使酒酸敗,待藥物成分尚未溶解時(shí),酒已經(jīng)變質(zhì)了;而將藥物與釀酒原料共同發(fā)酵,則由于發(fā)酵時(shí)間較長(zhǎng),故藥物成分可得以充分溶出。

據(jù)說(shuō)這種藥酒可在每天下午3~5時(shí)喝1杯,凡飲后身體發(fā)癢者,應(yīng)進(jìn)行按摩。若連續(xù)服用100天,則可使視覺(jué)明亮,改善聽(tīng)力,并增強(qiáng)四肢機(jī)能及性機(jī)能,還能治療某種疾病及半身不遂癥。

采用酒煎煮法及酒浸漬法大約起始于漢代。漢代《神農(nóng)本草經(jīng)》中有如此論述:“藥性有宜丸者,宜散者,宜水煮者,宜酒漬者,宜膏煎者。亦有一物兼宜者。亦有不可入湯酒者。并隨藥性,不得違越。”即各種藥物由于特性不同,其適用的劑型各有一定之規(guī),對(duì)于制藥酒而言,既有適宜也有不適宜的藥物,應(yīng)按藥材性質(zhì)加以選擇。用酒浸漬,可提高藥材中藥效成分的溶解度;酒行藥勢(shì),也可提高療效。在漢代名醫(yī)張仲景所著的《金匱要略》中,就有多則浸漬法和煎煮法的實(shí)例。更為重要的是,上述配方為我們提供了依據(jù)辨證論治原則使用藥酒的范例。以紅蘭花酒為例,它是治療婦女腹痛的,但張仲景列出了3種治療婦女腹痛的方藥:若因虛寒里急而痛的,宜用“小建中湯”;若因血淤濕阻而痛的,則用“當(dāng)歸芍藥散”;只有血凝氣滯者,才可用紅蘭花酒。只有辨證論治,明于審證,有的放矢地使用藥酒,方能收到良好的預(yù)期效果。

2)兩晉南北朝時(shí)期:南朝齊梁時(shí)期的著名本草學(xué)家陶弘景,總結(jié)了前人采用冷浸法制藥酒的經(jīng)驗(yàn),在《本草集經(jīng)注》一書(shū)中,提出了采用冷浸法制作藥酒的一套常規(guī)方法:“凡漬藥酒,皆須細(xì)切,生絹袋盛之,乃入酒密封,隨寒暑日數(shù),視其濃烈,便可漉出,不必待至酒盡也。滓可暴燥微搗,更漬飲之,亦可散服。”

這段話明確地指出了藥物的粉碎度、浸漬方式、浸漬溫度、浸漬時(shí)間對(duì)浸出速度及浸出效果的影響;浸漬時(shí)間以充分浸出有效成分為度,不必過(guò)長(zhǎng);還強(qiáng)調(diào)應(yīng)以絹袋將藥材裝盛,彌補(bǔ)了古代過(guò)濾手段的不足,有利于減少酒中的沉淀物,提高酒液的透明度,采用絹袋,還可將藥袋懸于酒中浸泡,以利于提高浸出速度。對(duì)藥渣的處理,也是經(jīng)濟(jì)和科學(xué)的,因?yàn)樗幵旧砦站埔海鴫赫ブ荒芑厥账幉慕M織外的酒液,但陶氏采取的多次浸漬法,可彌補(bǔ)冷浸法難以充分浸出藥材有效成分等缺陷。

《神農(nóng)本草經(jīng)》還指出有71種藥材不宜浸酒,其中植物類藥材35種,動(dòng)物類藥材27種,礦物類藥材9種。陶氏的這一見(jiàn)解,被歷代本草學(xué)家廣為重視,也很值得我們研究。

在北魏賈思勰的《齊民要術(shù)》中,有采用熱浸法制作名為“胡椒酒”的藥酒的實(shí)例:將干姜、胡椒末及安石榴汁置于酒中后,“火暖取酒”。實(shí)踐證明,適當(dāng)提高植物性藥材在酒中的浸漬溫度,可促使藥材組織加速軟化、膨脹,并增加藥材有效成分在浸出過(guò)程中的溶解和擴(kuò)散速度;并破壞藥材中的一些酶類,以增強(qiáng)藥酒的生物穩(wěn)定性。因此,熱浸法也被后人廣為采用。《齊民要術(shù)》還特別記述了一種浸藥專用酒的釀造技術(shù),對(duì)曲的選擇及釀造程序,均作了詳盡的說(shuō)明。

3)唐宋時(shí)期:該時(shí)期的藥酒制法有繼承前代的釀造法、冷浸法及熱浸法,以前兩者為主。如《外臺(tái)秘要》“古今諸家酒”的11種藥酒配方中,就有9種是采用加藥釀造法制取的,其生產(chǎn)工藝頗為詳盡;在《圣濟(jì)總錄》中,則有多種藥酒采用隔水加熱的水浴法“煮酒”的,如“腰痛門(mén)”中的狗脊酒,要求將藥浸于酒中、封固容器,“重湯煮”(即隔水加熱)后,方能取出、放涼飲用。這種熱浸法對(duì)后世具有重要影響。

唐宋時(shí)期,已經(jīng)從治療性藥酒向補(bǔ)益強(qiáng)身的養(yǎng)生保健酒發(fā)展,且質(zhì)量也明顯提高,不僅供達(dá)官貴人飲用,而且成了宮廷御酒。如受到歷代醫(yī)學(xué)家重視、對(duì)后世有較大影響的藥酒有虎骨酒、五加皮酒、魯公酒、黃芪酒、天門(mén)冬酒、茵芋酒、薯蕷酒等;以補(bǔ)益作用為主的酒有五精酒、枸杞子酒、地黃酒等。

4)元明清時(shí)期:該時(shí)期的養(yǎng)生保健酒不斷發(fā)展,如元代的《飲膳正要》是我國(guó)第一部營(yíng)養(yǎng)學(xué)專著,此書(shū)從食療的角度,選輯了10多種藥酒,其用藥少而精,且多有保養(yǎng)作用;明代的《扶壽精方》,“集方極精”,其中有著名的延齡聚寶酒及史國(guó)公藥酒等,在《萬(wàn)病回春》、《壽世保元》兩書(shū)中,載有近40種配伍較好的、以補(bǔ)益作用為主的藥酒,如八珍酒、延壽酒、長(zhǎng)春酒、紅顏酒、延壽甕頭春、扶衰仙鳳酒、長(zhǎng)生固本酒等;清代更盛行養(yǎng)生保健酒,如乾隆飲用的益壽藥酒“松齡太平春酒”,對(duì)老者的諸虛百損、關(guān)節(jié)酸痛、納食乏味、夜不成眠等癥,都有較明顯的輔助療效。清代對(duì)上述這類酒的服用方法、作用機(jī)理及其療效,也均有詳細(xì)的研究和記載。

該時(shí)期又注重于性熱燥烈之藥材的慎用。唐宋時(shí)期的藥酒等,常用一些烏頭、附子、肉桂、干姜之類溫?zé)嵩锪业乃幉模@些藥材,對(duì)于該用溫燥藥的病者,還是應(yīng)當(dāng)用的;但若濫用,則往往會(huì)傷及陰血,關(guān)鍵在于辨證施治。在金元時(shí)期,我國(guó)醫(yī)學(xué)界的學(xué)術(shù)爭(zhēng)鳴相當(dāng)活躍,濫用溫燥藥的風(fēng)氣受到當(dāng)時(shí)許多著名醫(yī)家的批評(píng),這對(duì)明清的醫(yī)學(xué)產(chǎn)生了深刻的影響。明清時(shí)期的藥酒,很多采用平和的藥材及補(bǔ)血養(yǎng)陰的藥材,這就可適用于不同癥狀及機(jī)體狀況,使其在更廣的范圍發(fā)揮作用,如《惠直堂經(jīng)驗(yàn)方》中的養(yǎng)生酒,就是一個(gè)范例,該酒又名“歸圓杞菊酒”,使用當(dāng)歸、桂圓肉、枸杞子、菊花4種藥材制成。明清時(shí)代還著重于研究用藥組方的規(guī)律,結(jié)合優(yōu)秀方劑,從理論及實(shí)踐上闡明用藥原理及配伍規(guī)律,這對(duì)后人具有相當(dāng)?shù)姆e極意義。

在藥酒及滋補(bǔ)酒的制法上,明清時(shí)期普遍采用“熱浸法”;而李時(shí)珍在《本草綱目》中,更對(duì)冷浸法、釀造法及熱浸法作了女Ⅱ下的歸納:“釀酒者,或以藥煮汁和飯,或以藥袋安置酒中,或煮物和飯同釀,皆隨方法。又有煮酒者,以生絹袋入壇密封,置大鍋中,水煮一日,埋土七日,出火毒乃飲。”其中的所謂“煮酒”,即古代的傳統(tǒng)熱浸法。這是對(duì)古代藥酒制作三法的系統(tǒng)總結(jié)。

我國(guó)的醫(yī)藥學(xué)曾長(zhǎng)期居于世界先進(jìn)行列,并對(duì)朝鮮、日本等國(guó)產(chǎn)生重大影響。后人理應(yīng)在前人的基礎(chǔ)上,不斷深入地對(duì)中藥材成分及其作用進(jìn)行研究,以推動(dòng)配制酒等工業(yè)的發(fā)展。

②我國(guó)現(xiàn)代配制酒工業(yè)狀況:在20世紀(jì)50年代至60年代,我國(guó)的配制酒無(wú)論在品種數(shù)量和產(chǎn)量,以及產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)上,均有很大的增加、提高和發(fā)展;但在20世紀(jì)60年代,由于眾所周知的原因,大量“三精一水”(酒精加糖精、合成香精及水)式的配制酒(包括配制型汽酒)充斥市場(chǎng),這種“多、快、‘好’、省”式的生產(chǎn)方式,給以后的配制酒工業(yè)及市場(chǎng),長(zhǎng)期蒙上了一層難以抹去的陰影,可以說(shuō),在某種程度上,至今仍未擺脫這種不良影響。20世紀(jì)70年代末期至80年代末,配制酒的產(chǎn)量又較快地增長(zhǎng),在1988年,“果露酒”的產(chǎn)量達(dá)到了歷史上最高水平;但隨后又呈下降趨勢(shì),一直至今,仍未出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)機(jī)。據(jù)國(guó)家有關(guān)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì),1989年我國(guó)飲料酒的總產(chǎn)量為2787.96萬(wàn)t,其中啤酒為2098.7萬(wàn)t,白酒為502.26萬(wàn)t,黃酒為140萬(wàn)t,葡萄酒為27萬(wàn)t,果露酒為20萬(wàn)t。未說(shuō)明果酒和“露”酒兩者的比例,大概是各占一半吧!在2001年初春節(jié)之前的北京市場(chǎng)上,連配制型的山楂酒也難以找到,只有一種加強(qiáng)型的蘋(píng)果酒、葡萄汽酒及配制型的蜜棗酒;另有一種杯裝或瓶裝的梅酒,雖然均為配制酒,但價(jià)格也不菲。有的瓶裝梅酒,采用酒精、糖、蜂蜜及青梅制成,在容量為720mL的瓶中,裝有總重量為80g的幾顆青梅果。由此可見(jiàn),目前市場(chǎng)上配制酒的品種,實(shí)在是少得可憐,但也表明其廣闊的發(fā)展空間。

(2)國(guó)外配制酒的歷史與現(xiàn)狀 早在1600年前,歐洲人就以葡萄酒為基酒,浸泡芳香植物制成開(kāi)胃酒。中世紀(jì)時(shí),煉金術(shù)傳人歐洲的修道院,就利用蒸餾酒調(diào)制成各種風(fēng)味獨(dú)特的香甜酒。至今,在歐洲各地,仍到處可見(jiàn)繼承了這種傳統(tǒng)的藥草類利口酒。

進(jìn)入航海時(shí)代之后,新大陸及亞洲生產(chǎn)的植物和白糖,都源源不斷地運(yùn)到歐洲,使制作香甜酒的原料也更為多樣化了。

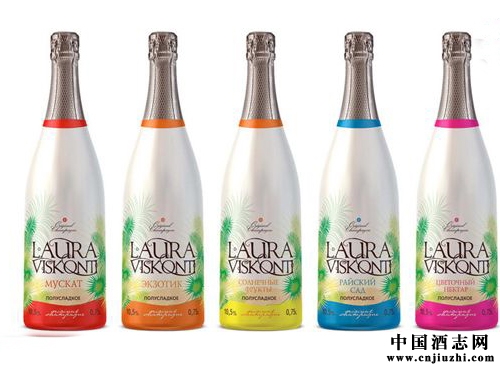

18世紀(jì)以后,由于醫(yī)學(xué)的進(jìn)步,對(duì)香甜酒尋求藥用價(jià)值的風(fēng)氣漸弱,而以水果香味為主的美昧型香甜酒隨之興起,可以說(shuō),它是隨著近代美食學(xué)的需要應(yīng)運(yùn)而生的。這種酒后來(lái)成了歐洲上流社會(huì)婦女們的佳飲,她們熱衷于將身穿的衣服及寶石的色澤,與杯中香甜酒的色調(diào)相和諧;因此,生產(chǎn)香甜酒的廠商,也潛心致力于調(diào)制各種色彩鮮艷的香甜酒,而香甜酒也就享有了“液體寶石”的美譽(yù)。

不難看出,創(chuàng)始時(shí)期的藥草類利口酒,一定是不具甜味的;而目前的藥草類香甜酒,卻均為既承襲傳統(tǒng)、又使現(xiàn)代人所喜愛(ài)的酒,可以說(shuō)它是最具傳統(tǒng)意義的一類香甜酒。但它們中的某些產(chǎn)品,雖被宣傳為起源于中世紀(jì)而具有悠久的歷史,但其口味卻完全與昔日相距甚遠(yuǎn)了。在藥草類香甜酒中,法國(guó)及意大利人大多追求美味型;而德國(guó)及東歐一些國(guó)家的飲用者,則仍注重于滋補(bǔ)乃至藥效。

在當(dāng)今國(guó)外的水果類香甜酒中,應(yīng)首推柑橘酒。據(jù)說(shuō)在17世紀(jì)后葉,有人將位于南美委內(nèi)瑞拉灣的荷屬庫(kù)拉索( Curacao)島上的柑橘皮運(yùn)至荷蘭本土,與酒精配制成這種酒。此后,人們才又利用其他各種水果配制成許多水果類香甜酒。但直至今天,柑橘果皮類香甜酒,仍在這類酒中占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。無(wú)論是柑橘皮類的香甜酒,還是漿果類的香甜酒,也決非采用單一原料,為避免其口感單調(diào),需使用其他一些輔助材料,方能配制出各種香味豐滿、諧調(diào)的美酒來(lái)。

至于堅(jiān)果類香甜酒,在十幾年前最受歡迎的可可香甜酒,有被咖啡香甜酒取代其地位的可能,這與在咖啡館里可可沒(méi)有發(fā)展空間,而咖啡卻愈來(lái)愈受到人們歡迎的背景相同;此外,具有杏仁香味的香甜酒,近年來(lái)也明顯地受到消費(fèi)者的青睞,例如杏果香甜酒(Amaretto)即屬于此類酒。利用核桃、澳洲堅(jiān)果、栗子等制成的具有堅(jiān)果風(fēng)味的香甜酒,近年來(lái)在各國(guó)也開(kāi)發(fā)出了許多產(chǎn)品。

2012年8月以《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)蒸餾酒及其配制酒》GB 2757-201...

2012年8月以《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)蒸餾酒及其配制酒》GB 2757-201... 我國(guó)目前對(duì)飲料酒的定義是指供人們飲用且乙醇(酒精)體積分?jǐn)?shù)在0.5%~65...

我國(guó)目前對(duì)飲料酒的定義是指供人們飲用且乙醇(酒精)體積分?jǐn)?shù)在0.5%~65... 把香料、果類、藥材直接投入到酒中,浸泡到一定的時(shí)間,取出浸泡液過(guò)濾裝瓶或是...

把香料、果類、藥材直接投入到酒中,浸泡到一定的時(shí)間,取出浸泡液過(guò)濾裝瓶或是... 飲料酒(alcoholic beverages)是所有含酒精(乙醇)飲料的...

飲料酒(alcoholic beverages)是所有含酒精(乙醇)飲料的... 配制酒,又被稱為調(diào)制酒和混成酒,它是以發(fā)酵酒、蒸餾酒或食用酒精為酒基,加入...

配制酒,又被稱為調(diào)制酒和混成酒,它是以發(fā)酵酒、蒸餾酒或食用酒精為酒基,加入... 2025年5月23日

2025年5月23日