中國是世界最早發明釀酒技術的國家,其傳承千年的文化底蘊,讓后世者感慨萬千。其中,做為我國國酒,茅臺酒尤為積厚流光。那飄然若仙的酒香,宿醉了多少文人墨者。

茅臺酒被奉為國酒,始于西漢,在唐朝得到較大的發展,于明清時期開始興盛。與法國科涅克白蘭地、英國的蘇格蘭威士忌并稱為“世界三大蒸餾酒”。發源自春秋戰國時期世局貴州赤水河東岸善于農耕的濮族人,此地原名馬桑灣,因位于赤水河東岸長滿馬桑樹的灣口而得名。后因河東岸有一股清甜純凈的泉水,當地濮族人砌以四方水井得名四方井。濮族人擅長以稻谷作物釀酒,祭祀時,所釀之酒常敬于茅草之臺,得名茅臺。漢武帝時期南越國所進貢枸醬是為其雛,也是醬香型白酒的前身。司馬遷在《史記·西南夷列傳》中載:“西南夷君長以什數,夜郎最大;其西靡莫之屬以什數,滇最大;自滇以北君長以什數,邛都最大;此皆椎結,耕田,有邑聚。”此時夜郎地區已以耕作為主要生產方式,糧食的貯備為釀酒提供了豐富的物質條件。《史記·西南夷列傳》中又載:“建元六年(公元前135),大行王恢擊東越,東越殺王郢以報。恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越。南越食蒙蜀枸醬,蒙問所從來,曰‘道西北牂柯,牂柯江廣數里,出番禺城下。’蒙歸至長安,問蜀賈人,賈人曰:‘獨蜀出枸醬,多持竊出市夜郎。’”由此我們看到自番陽縣令唐蒙出使南越國起,南越王以枸醬盛情款待,枸醬此時初為漢人所接觸,直至傳至漢朝皇室,漢武帝飲后贊其為“甘美之”,并將枸醬酒定為了貢品,漸為四方諸國所識。

唐代以來,貴州已是酒鄉,各民族間善于飲酒的習慣促使早年的“枸醬酒”演變成“勾藤酒”北宋朱輔在其《溪蠻叢笑》中曰:“鉤藤酒,酒以火成,不酢不芻,兩缶東西,以藤吸取,名鉤藤酒”。其所吸之酒,即今不去糟之甜酒。所謂酒以火成,表明鉤藤酒系用火蒸制而成。古時鉤藤酒,是用糯米、玉米、小麥等釀成的一種甜酒,需藏壇于窖中數月或數年,后勁較大,飲時需兌水。飲用鉤藤酒不用酒具,而是用以藤管吸飲,每飲一次,兌水一次,直至酒無色無味。北宋末年茅臺村產白酒又叫“風曲法酒”,為曲酒產生奠定了基礎,北宋張名臣《酒名記》中有記載,且在當時已享有盛名。

宋代之時,“茅臺酒”一詞開始出現。發展至元朝,茅臺村落出現。至元朝中期,醬香型定型。明代時,黔北遵義地區被稱為“播州”,由四川管轄,而實際已被土司楊氏家族控制八百年之久。明清時,宣慰司只在少數民族聚居地區設立,數量比前朝要少得多明設“播州宣慰司”,實行古老的世襲制。明嘉靖、隆慶年間,播州宣慰司轄茅臺鎮,到了萬歷年間,好飲貪杯的土司楊應龍在茅臺鎮興建釀酒作坊,使得釀酒在茅臺鎮已不鮮見。楊應龍將釀制的“茅酒”進獻給比他更貪杯的萬歷皇帝以討好。萬歷帝飲后,不斷稱贊,連連舉杯,他與臣子的不快、立嗣的煩惱全被拋諸腦后。從此再不上朝,成為中國歷史上有此現象的唯一一位皇帝。鄔氏于“明萬歷二十七年(1599年)隨李化龍部平定楊應龍叛亂后派兵鎮守茅臺鎮,將茅臺酒的釀造權據為己有。茅臺酒也就成為皇家貴胄美酒的第一選擇了。

清代,貴州地區歷經千余年的白酒釀造發展,夾酒、女酒、窖酒、蓼花酒、刺梨酒等各種工藝的釀造酒層出不窮,品質也各有高低。曾任兵部尚書和禮部尚書的淮安人李宗昉在其著《黔記》中載:“咂酒(即釣藤酒),一名重陽酒,以九日貯米于甕而成,他曰味美,以草塞瓶頭,臨飲注水平口,以通節小竹插草內吸之,視水容若干征飲量,苗人富者以多釀此為勝”,又載:“夾酒,初用釀燒酒法,再用釀白酒法乃成”之釀造方式。“茅春”是一種劣質白酒,而“茅臺燒”是由“茅春”經勾兌、加熱、貯藏而來,其口感和品質明顯優于“茅春”。 清康熙四十三年(1704年),茅臺村楊柳灣釀酒作坊參考各種釀酒工藝,用赤河之水釀制玉液瓊漿,最終釀出有別于他處之酒,襲地得名“茅臺”酒。1990年,三百梯出土了乾隆四十九年(1784年)的“茅臺偈盛酒號”石匾額,此為茅臺最早可查的釀酒字號,嘉慶年間又有“大和燒房”等。

茅臺酒在清朝的興盛發展,與乾隆時期開修赤水河,茅臺村成為黔南重地有關。古語云:“蜀鹽走貴州,秦商聚茅臺”,至嘉慶、道光年間,茅臺村釀制茅臺酒的燒房已經有數十家。清嘉慶《仁懷縣志》中贊譽:“城西茅臺村制酒,全黔稱第一”,道光《遵義府志》中載:“茅臺酒、仁懷城西茅臺村制酒,黔省稱第一,其料用純高梁者上,用雜糧者次。制法:煮料和曲即納窖中,彌月出窖烤之,其曲用小麥,謂之白水曲,黔人稱大曲酒,一日茅臺燒。仁懷地瘠民貧,茅臺燒房不下二十家,所費山糧不下二萬石。”清朝學者張國華曾經作《竹枝詞·茅臺村》,其中有云:“一座茅臺舊有村,糟邱無數結為鄰。使君休怨曲生醉,利鎖名韁更醉人。于今酒好在茅臺,滇黔川湘客到來。販去千里市上賣,誰不稱奇亦罕哉。”詩中記錄了當時茅臺村甚多的釀酒燒房和云、貴、川、湘、諸省客商競相前來購買茅臺好酒的盛況,是研究清中、晚期茅臺酒的釀造、營銷等情況的珍貴史料。

“清咸豐四年(1854年)八月二十二日,貴桐梓州楊龍喜、舒明達領導的號軍叛亂,克縣城,旋克仁懷縣,進圍遵義府”。朝廷派兵鎮壓,激戰于茅臺村,頓時茅臺村化為廢墟,興盛的幾十家釀酒作坊、字號毀于兵災,釀酒生產一度中斷。同治元年(1682年),華聯輝在百廢待興的茅臺村首建“成裕酒房”。光緒年間,為了提高川鹽入黔的運輸能力,地方再次疏浚赤水河,加之實行官運商銷的運銷制度,又大力促使了茅臺村釀酒業的發展,“茅春”、“茅臺燒春”以及“回沙茅酒”遠銷各地。

二十世紀二十年代末,貴陽周姓商人創辦了茅臺鎮上第三家酒廠,無奈為亦官亦商者賴永初兼并獨享。至此,“成義酒廠”之“華茅”,“榮太和”之“榮茅”,賴氏恒興酒廠之“賴茅”,構成茅臺酒史上的“三國鼎立”局面,一直延續到四九年。

1949年共產黨奪鹿之后,“成義燒房”被中共仁懷縣委以一萬三千元之價買下;“榮太和燒房”老板因“通匪罪”被處以死刑,酒坊被政府沒收,并入酒廠。“恒興燒房”老板于一九五二年“五反”期間,因“侵吞資產”而被判有期徒刑十年,政府接管酒坊,轉歸茅臺酒廠。而此前,“恒興燒房”老板于1949之前曾任貴州省銀行總經理。一九四九年,作為大陸政治格局的風水嶺,幾乎一切事物皆如秋風掃落葉般重新分局,茅臺鎮上的釀酒作坊也無法幸免。如今,成義酒廠的華聯輝,恒興酒廠的賴永初,榮太和燒房的石榮霄,被塑成雕像陳列在茅臺國酒文化城中。酒廠合并之初,年產僅僅幾十噸,此后規模逐步擴大,但年產量基本維持在二三百噸左右。

在茅臺酒史上“三國鼎立”局面之后,在茅臺酒史上“一統天下”局面之前,辛亥革命時期的茅臺鎮,桐梓軍閥周西成大量收購茅臺,作為貴州特產送給省外達官貴胄。民間撰寫對聯,對此評判:“內政方針,有官皆桐梓;外交禮節,無酒不茅臺。”久而久之,茅臺酒便毫無爭議地成為軍閥巨賈宴席之上的必備珍品。

周恩來總理一生最愛“茅臺”,在日內瓦會議上,中國代表團舉行招待會,茅臺酒以其優秀的品質,一下子成了宴會上的話題。《梁山伯與祝英臺》這部充滿人情味的中國戲劇片也成了日內瓦會議場外議論的焦點。卓別林也是在這次會上第一次喝茅臺并譽之為:“真正的男子漢喝的美酒”。回國后,周恩來總理向黨中央匯報時,感慨頗深地說:“在日內瓦會議上幫助我們成功的有‘兩臺’,一臺是‘茅臺’,一臺是戲劇《梁山伯與祝英臺》。”茅臺國酒的身份有很大一部分原因是因為周總理的青睞。

上一篇:到底是誰發明了酒?它的用途又是什么?

下一篇:酒神話傳說(22集精選)

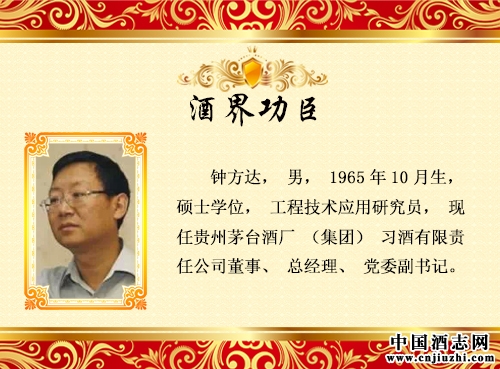

鐘方達,男,1965年10月生,1984年7月參加工作,碩士學位,工程技術...

鐘方達,男,1965年10月生,1984年7月參加工作,碩士學位,工程技術... 貴州茅臺酒被譽為“國酒”,它的身價也正如它的稱謂一般高“貴”,不是所有人都...

貴州茅臺酒被譽為“國酒”,它的身價也正如它的稱謂一般高“貴”,不是所有人都... 國酒茅臺的價格一直都備受關注,茅臺酒的價格也一直影響著白酒行業的價格走勢,...

國酒茅臺的價格一直都備受關注,茅臺酒的價格也一直影響著白酒行業的價格走勢,... 貴州茅臺酒股份公司的系列酒包裝是不允許出現“貴州茅臺酒”五個字,但可以標明...

貴州茅臺酒股份公司的系列酒包裝是不允許出現“貴州茅臺酒”五個字,但可以標明... 說到老酒收藏,不得不提的就是茅臺酒,80年代的茅臺目前還會持續增值據貴州茅...

說到老酒收藏,不得不提的就是茅臺酒,80年代的茅臺目前還會持續增值據貴州茅...